北海道のカマキリは国内外来種?急増の理由と生態系への影響を徹底解説

「そういえば最近、北海道でカマキリをよく見かけるようになった…」

もしあなたがそう感じているなら、その感覚は間違いではありません。かつて北海道ではほとんど見ることのなかったカマキリが、近年、札幌や苫小牧、倶知安など道内各地で目撃され、その数を増やしています[3][4][6]。

しかしなぜ今、北海道にカマキリがいるのでしょうか。そして、それは北海道の自然にとってどのような意味を持つのでしょうか。

この記事では、公的機関の報告や学術論文に基づき、以下の点を徹底的に解説します。

- 北海道で急増するカマキリの正体と「国内外来種」という存在

- カマキリが北海道へやってきたと考えられる2つの主な原因

- 北海道の繊細な生態系に与える影響と専門家の懸念

- もしカマキリを見つけたら私たちがすべきこと

身近な昆虫の変化から、私たちの暮らしと自然環境の未来を一緒に考えていきましょう。

驚きの事実!かつて北海道にカマキリはいなかった

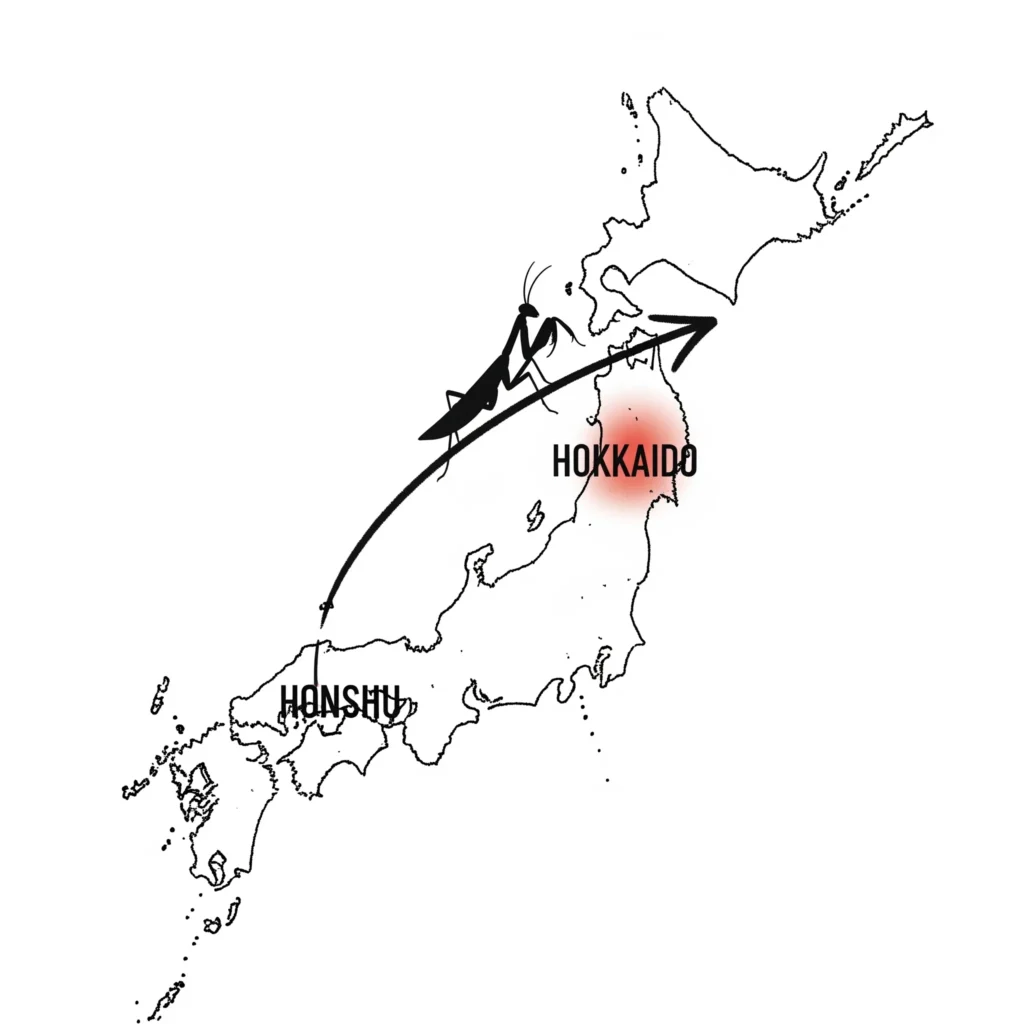

今では目撃情報が増えたカマキリですが、ほんの十数年前まで、北海道でその姿を見ることは非常に稀なことでした。北海道の昆虫相は、本州との間に横たわる津軽海峡(ブラキストン線)によって古くから隔てられており、カマキリは「北海道にはほぼいない昆虫」というのが一般的な認識でした[1]。

2000年代の記録でも、北海道におけるカマキリの発見は「事件」として扱われるほど珍しく、その多くが偶発的なものと考えられていました[2]。士別市立博物館の報告でも、2011年の発見が「道北における確実な野外での初記録」とされるなど、ごく近年に至るまで非日常的な存在だったことがわかります[1]。

この事実が、近年の急増がいかに大きな環境の変化を示しているかを物語っています。

北海道で急増中!目撃されるカマキリの正体とは

もともと北海道には、津軽海峡(ブラキストン線)をわずかに越えた渡島半島(函館や松前などがある地域)に古来からごく少数のオオカマキリが生息していた以外には、カマキリは生息していませんでした[25]。

近年、道南から道央、さらには道北や離島の利尻島に至るまで、他種のカマキリの発見報告が相次いでいます[1][5][7]。特に苫小牧市では2023年に市民からの問い合わせが急増し、博物館が注意喚起を行う事態となりました[3][4]。

これらのカマキリは、どこか遠い外国から来たわけではありません。そのほとんどが、もともと本州などに生息していた種です。

北海道で確認!主なカマキリ4種の見分け方

近年北海道で主に見つかっているのは「オオカマキリ」「チョウセンカマキリ」「ウスバカマキリ」「コカマキリ」です。それぞれの特徴を表で比較してみましょう。

| 画像 | 種類 | 特徴 | 北海道での分布状況 |

|---|---|---|---|

| オオカマキリ | ・体長7〜10cmほどの大型のカマキリ。 ・体色は緑色型と褐色型がいる。 ・カマの付け根が黄色いのが特徴。 | 従来から道南地方(渡島半島)に自然分布。北海道ではなじみのある種類とされる。 |

| ウスバカマキリ | ・体長5〜7cmほどの中型のカマキリ。 ・名前の通り、羽が薄く透明感がある。 ・河原や草原などの開けた環境を好む。 | 道内でも生息が確認されている。移入種として定着している。 |

| チョウセンカマキリ | ・オオカマキリによく似ているが、やや小型。 ・カマの付け根の間がオレンジ色。 ・後翅に濃褐色の模様がある。 | 近年、札幌や小樽、士別など道内各地で発見報告がある。資材等に付着して移入したと考えられている。 |

| コカマキリ | ・体長4〜6.5cmほどの小型のカマキリ。 ・主に褐色だが、個体差が大きい。 ・前脚の内側に白黒の模様があるのが特徴。 | 札幌やその近郊で記録がある。移入種と考えられる。 |

本来の分布域を超えた「国内外来種」という存在

本州などにいたカマキリが北海道に定着した場合、それは「国内外来種(国内由来の外来種)」と呼ばれます。

環境省の定義によれば、外来種とは「もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物」を指します[10]。これには海外から来た生物だけでなく、国内の別の地域から持ち込まれた生物も含まれるのです。

本来の生息域を越えて侵入した生物は、移入先の生態系に影響を与える可能性があるため、海外からの外来種と同様に注意深く見守る必要があります[8][9]。北海道のカマキリは、まさにこの「国内外来種」として、その動向が注目されています。

なぜ北海道でカマキリが?考えられる2つの主な原因

では、なぜ本来いなかったはずのカマキリが、北海道でこれほどまでに数を増やしているのでしょうか。専門家は、主に2つの原因が複合的に作用していると考えています。

原因①:物資と共に北上?人為的な移入

最も大きな原因と考えられているのが、人間の経済活動に伴う「人為的な移入」です。

本州などから北海道へ運ばれる植木や花の苗、園芸用の土、建築資材などにカマキリの卵(卵鞘:らんしょう)が付着し、意図せずして運ばれてしまうのです[2][7]。カマキリの卵鞘はスポンジ状で硬く、枝や壁などにしっかりと産み付けられるため、物資に付着したまま長距離を移動することが可能です。

利尻島で発見されたカマキリの事例では、野外ではなく倉庫の中から見つかっており、物資と共に島内へ運び込まれた可能性が強く示唆されています[7]。物流の活発化が、カマキリの分布拡大を後押ししていると言えるでしょう。

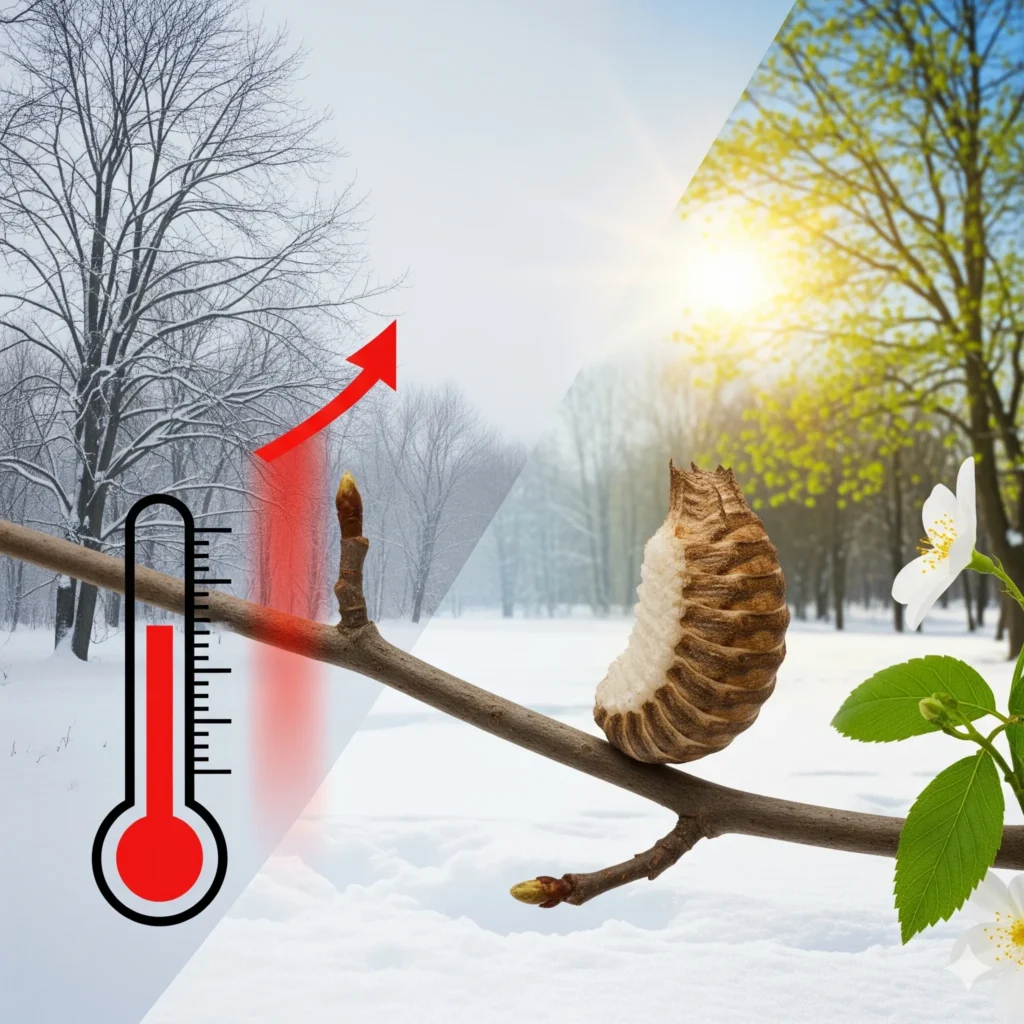

原因②:冬を越せるように?地球温暖化の影響

人為的に北海道へ運ばれてきても、その地で冬を越せなければ定着はできません。ここで関係してくるのが「地球温暖化」です。

札幌管区気象台のデータによると、北海道地方の年平均気温は100年あたりで約1.6℃のペースで上昇しており、特に冬場の気温上昇が顕著です[11][13]。気候変動に関する最新のレポートでも、この温暖化傾向は明らかです[14]。

カマキリは成虫のままでは冬を越せず、卵の状態で越冬します[20][21]。冬の最低気温が上昇することで、これまで凍死していたカマキリの卵が生き残りやすくなり、定着できるエリアが北へ拡大していると考えられます[15]。人為的な移入という「きっかけ」と、温暖化による「定着可能な環境」が揃ったことで、急増に繋がったのです。

北海道の生態系への影響は?3つの懸念

国内外来種であるカマキリの増加は、北海道の繊細な生態系にどのような影響を与えるのでしょうか。現時点で大規模な被害は報告されていませんが、専門家は以下のような懸念を指摘しています。

在来昆虫とのエサや棲みかの奪い合い

カマキリは非常に獰猛な肉食昆虫です。その強力な捕食能力は、北海道の在来昆虫にとって大きな脅威となり得ます。バッタやチョウ、アブといった昆虫をエサとするため、同じエサを食べる在来の捕食性昆虫(クモや他の肉食昆虫など)と競合する可能性があります[16]。

もしカマキリが優位に立てば、在来種の食べ物が減少し、その結果として個体数が減ってしまう恐れがあります。

捕食による在来種への直接的な脅威

最も懸念されるのが、在来昆虫への直接的な捕食圧です。特に、北海道にしか生息していない固有種や、個体数の少ない希少な昆虫がカマキリの標的となった場合、その影響は計り知れません。

国内外来種のカエルが侵入した地域で、希少なトンボが捕食され、地域的な絶滅の危機に瀕した事例も報告されています[16]。カマキリがどのような在来昆虫を捕食しているか、詳細な調査が求められます。

現時点での評価と今後のモニタリングの重要性

幸いなことに、現段階ではカマキリの増加によって特定の在来種が激減したといった具体的な被害報告はまだありません。しかし、定着が始まったばかりの今は、影響が表面化していないだけかもしれません。

環境省は、生物多様性を守るために様々な指標生物のモニタリング調査を進めています[18][19]。カマキリのような国内外来種の分布がどう変化し、周囲の生態系にどのような影響を与えていくのか、市民も参加して継続的に監視していくことが非常に重要です[17][22]。

もしカマキリを見つけたら?私たちにできること

では、私たちが実際に家の庭や公園でカマキリを見つけた場合、どうすればよいのでしょうか。

むやみな駆除はNG!まずは観察と記録をしよう

国内外来種と聞くと「駆除しなくては」と考える方もいるかもしれませんが、それは早計です。生態系のバランスは非常に複雑であり、安易な駆除が別の問題を引き起こす可能性もあります。

まず私たちにできる最も重要なことは、正確な記録を残すことです。

- いつ(年月日)

- どこで(市町村名、できれば詳細な場所)

- どんなカマキリだったか(可能であれば写真)

これらの情報をスマートフォンで撮影・記録しておくだけで、専門家にとっては分布状況を把握するための貴重なデータとなります。

貴重なデータに!目撃情報の報告先と方法

記録した情報は、ぜひ専門機関に提供しましょう。地域の博物館や郷土館、自治体の環境課などが情報を受け付けている場合があります[2][24]。

近年では、札幌サケ科学館や厚真町などがSNSで目撃情報を発信するなど、市民への関心を促しています[6][23]。また、環境省が運営する「いきものログ」のような市民参加型の調査プラットフォームに投稿することも、全国的なデータ収集に貢献できます。

あなたの小さな発見が、北海道の自然の未来を守る大きな一歩に繋がるかもしれません。

北海道のカマキリに関するよくある質問(FAQ)

Q1. 北海道のカマキリに毒はありますか?触っても平気?

A1. カマキリに毒はありません。また、人を積極的に攻撃することもないため、触ること自体に危険はありません。ただし、鎌状の前脚で強く掴まれると皮膚が切れてしまうことがあるため、優しく扱うようにしましょう。

Q2. カマキリの成虫は冬を越せますか?

A2. いいえ、カマキリの成虫は冬の寒さで死んでしまいます。越冬するのは、秋に産み付けられた卵が入っている「卵鞘(らんしょう)」だけです[20]。春になると、この卵鞘からたくさんの子どものカマキリが生まれてきます。

Q3. 「国内外来種」と「外来種」は違うのですか?

A3. 「国内外来種」は、「外来種」という大きなカテゴリの一部です。環境省では、人間の活動によって本来の生息地以外に導入された生物すべてを「外来種」と呼んでいます[10]。その中で、海外から来たものを「国外外来種」、国内の他地域から来たものを「国内外来種(国内由来の外来種)」と区別しています。

まとめ

この記事では、近年北海道で急増しているカマキリについて、その正体から原因、生態系への影響、そして私たちにできることまでを解説しました。

- 北海道のカマキリは本州由来の「国内外来種」である。

- 増加の原因は「人為的移入」と「地球温暖化」の複合要因。

- 在来昆虫との競合や捕食など、生態系への影響が懸念される。

- 見つけた際はむやみに駆除せず、日時や場所を記録し、専門機関へ情報提供することが重要。

身近な昆虫であるカマキリの分布変化は、私たちの知らないところで自然環境が大きく変動していることを示すサインです。この小さな発見に関心を持つことが、北海道の豊かな生物多様性を未来へ繋いでいくための第一歩となるでしょう。

参考文献

[1] 士別市立博物館. (2018). 北海道士別市で2011年に発見されたチョウセンカマキリTenodera angustipennis Saussure,1869の収集記録. 士別市立博物館研究報告 第39号.

[2] 倶知安町. 倶知安風土館 令和4年9月発行「郷土館だより」.

[3] 苫小牧民報. (2025). 苫小牧でカマキリ急増 美術博物館「卵のう見掛けたら連絡を」.

[4] 苫小牧民報. (2023). カマキリ、問い合わせ急増 苫小牧市美術博物館「定着か」.

[5] 北海道新聞. (2024). オオカマキリ、長万部が北限? 専門家「分布調査の必要性」.

[6] 札幌市豊平川さけ科学館. (2024). Facebook投稿.

[7] 利尻町立博物館. (2022). 利尻島西部の倉庫にて発見された外来カマキリ. 利尻研究 第41号.

[8] 環境省. 侵略的な外来種.

[9] 環境省. 我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト(生態系被害防止外来種リスト).

[10] 環境省. 外来種対策の基本的な考え方-用語集-.

[11] 札幌管区気象台. 北海道地方のこれまでの気候の変化.

[12] 札幌管区気象台. 北海道地方のこれからの気候の変化(将来予測).

[13] 北海道. 北海道の気候変動と近年の天候.

[14] 気象庁. 気候変動監視レポート2023.

[15] 三戸 祐介. (2006). 北海道における温暖化傾向の地域比較に関する研究.

[16] 北海道大学大学院. (2015). 北海道における4種の国内外来カエルの捕食による影響: 胃重要度指数割合からの把握. 保全生態学研究 第20巻 第1号.

[17] 土木学会. (2023). 海・河川水温を考慮した通し回遊魚の生息確率評価に基づく水温変動に対する応答の評価. 土木学会論文集B1(水工学) 第79巻 第3号.

[18] 環境再生保全機構. 里地里やまにおける指標昆虫に着目した簡便な生物多様性モニタリングの手引き(詳細版).

[19] 環境省. 昆虫を指標とした「みどり」の生物多様性評価・情報提供サイト モニタリング調査マニュアル Ver.2.

[20] 雪氷研究大会(2003:富山). (2003). カマキリの卵のうによる最大積雪深予測の可能性.

[21] JT生命誌研究館. (2009). カマキリは積雪量を予測していない.

[22] 環境省. 市民参加型調査「いきものみっけ」とりまとめ報告書【概要】.

[23] 厚真町. (2023). Facebook投稿.

[24] 様似町アポイ岳ジオパーク. (2014). カマキリの採集記録. 様似郷土館紀要 第5号.

[25]環境省 自然環境局 自然環境計画課.昆虫指標について.

1 件のコメント

コメントを残す コメントをキャンセル

投稿者

norihiko.ookoba@outlook.jp

カマキリの記事、読ませて頂きました。オケラの記事同様解りやすく編集されていて感心しました。「カマキリ急増」の問題について興味を持たれた方は是非読んで頂きたいと思います。またこの記事を機に「自然」と「人間」の関わり方を深く、深く考えて頂きたいと切望します。